Что такое гематома прямой кишки

Любое травматическое воздействие практически всегда обуславливает возникновение увечий различной тяжести, которые требуют адекватной оценки и срочного врачебного вмешательства. Это касается и прямой кишки – органа, подвергающийся повреждению в силу особенностей своего анатомического строения в исключительно редких случаях. В структуре внутрикишечных поражений они составляют всего 0,9-2%. Как определяются травмы прямой кишки и каковы причины их появления?

Причины

Кишечник считается одним из жизненно важных органов, поэтому часто обширные повреждения заканчиваются для пациента инвалидностью или гибелью. В силу серьезности и актуальности проблемы взрослое население обязано иметь не только поверхностное представление, но также четкие знания о травмах прямой кишки, о способах их получения и методах терапии.

Нанесение травмы и причинение увечья считается сложной и трудновыполнимой задачей, поскольку конечный отдел толстого кишечника располагается глубоко внутри организма. Поэтому случаев повреждения прямой кишки, к счастью, не так уж много, и почти все они обусловлены экстремальными ситуациями, в которые попадает человек в силу жизненных обстоятельств. На сегодняшний день специалистам удалось выделить наиболее распространенные причины, провоцирующие травмирование ануса.

- Анатомические особенности строения.

- Регулярное ношение или поднятие тяжелых грузов или предметов, связанное с профессиональной деятельностью.

- Хронические запоры, вызванные нарушением функционирования кишечника.

- Большое напряжение органа во время родового процесса, вызванное высоким внутрибрюшным давлением или разрывом промежности.

- Падение на острые или выступающие над поверхностью предметы, как то частокол, патрубок, палка, корни деревьев.

- Травмирование отломками костей при переломах малого таза.

- Небрежное проведение медицинских процедур — эндоскопические исследования, клизмирование, определение ректальной температуры.

- Ранения, произведенные из огнестрельного оружия.

- Разрыв, от введения воздуха.

- Травмы прямой кишки после анального секса или использования интимных игрушек и аксессуаров.

Классификация

Травма прямой кишки относится к категории редких, но тяжелых повреждений. В силу отсутствия четкой классификации принято выделять две основные группы:

- увечья мирного времени, полученные на производстве, в быту, реже – при занятиях спортом;

- огнестрельные ранения, полученные в период военных действий.

Следует отметить, что в каждом конкретном случае канал ранения может находиться со стороны и внешнего слоя органа, и его слизистого эпителия.

Симптомы

Заболевания и повреждения прямой кишки характеризуются ярко выраженной симптоматикой. Если травмированы слизистые или мышечные структуры, человек испытывает следующие симптомы:

- резкую боль со стороны аноректальной области, а также внизу живота;

- выделение крови из аноректального канала или наличие ее примесей в испражнениях;

- ложные тенезмы (позывы к опорожнению);

- нарушение функции анального сфинктера;

- выделение из раны каловых масс или газов вследствие полного разрыва стенок;

- присутствие гнойных выделений;

- прогрессирование воспалительного или инфекционного процесса.

При ранениях возрастает вероятность проникновения каловых масс и воздуха в брюшную полость.

Диагностика

Определение типа и характера травмы кишечника осуществляется на основании результатов первичной диагностики. Она состоит из следующих манипуляций.

- Сбор анамнеза, при котором выясняется время и механизм получения травмы.

- Физикальное обследование, которое проводится на гинекологическом кресле в позе на боку, спине или коленно-локтевом положении с целью оценки характера травмы и выявления выделений крови, каловых масс или газов.

Лабораторные исследования

При обращении пациента в амбулаторное лечебное учреждение в отношении его проводятся следующие диагностические мероприятия.

Общий анализ крови

Проводится с целью проверки показателей при подозрении на внутреннее кровотечение или начало развития воспалительного процесса в результате травмирования ануса. Забор производится капиллярно из пальца пациента утром натощак. Проверяется уровень гемоглобина и содержание клеток, входящих в состав крови: лимфо- и лейкоцитов, а также скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

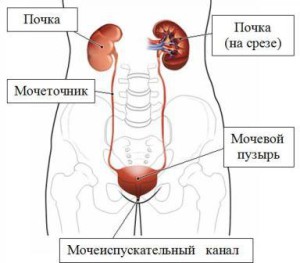

Общий анализ мочи

Выполняется для того, чтобы исключить наличие сопутствующих заболеваний. При обращении пациента к врачу, его назначают с целью выявления патологических или воспалительных процессов в органах мочеполовой системы. Для исследования необходимо 100-200 мл урины, материал должен быть собран не раньше, чем за 1,5 часов до нала процедуры.

Коагулограмма

Данный метод позволяет определить степень коагуляции – свертываемости крови. Снижение данного значения свидетельствует о наличии скрытого кровотечения. На окончательный результат влияют такие показатели, как протромбиновый индекс (ПТВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген плазмы. Забор проводится утром натощак из локтевой вены в объеме 2 л.

Биохимическое исследование крови

Назначается с целью исследования широкого спектра ферментов, органических и минеральных веществ. Метод позволяет определить характер обменных процессов, протекающих в организме пациента. Его изменение дает возможность выявить наличие каких-либо нарушений или заболеваний. Забор выполняется на голодный желудок из локтевой вены в объеме 5-10 мл.

Кровь на определение группы и резус фактора

Забор производится в утреннике часы на голодный желудок из локтевой вены. Для определения обоих показателей проводится два теста. Одновременно выполняется анализ на совместимость, то есть, кровь какой группы помимо родной, подходит для данного индивида.

Это исследование назначается для тех случаев, если у пациента наблюдается большая кровопотеря и ему, возможно, потребуется переливание.

Инструментальные методы

В перечень инструментальных исследований входят следующие манипуляции.

- Ректальное исследование пальцем, при котором определяется присутствие инородного тела, кровяных выделений в прямой кишке, а также соединения раны с ее просветом.

- Рентгенография позволяет выявить место локализации травмы и степень ее тяжести, а также вероятность проникновения ранения в брюшную полость.

- Ультразвуковое обследование проводится с целью оценки состояния соседних органов, а также определения наличия кровотечения, каловых масс, инородного тела.

- Аноскопия осуществляется для обнаружения патологических процессов, развивающихся в результате травмы.

- Диагностическая лапаротомия применяется при подозрении на ранение, проникающее в брюшную полость.

По результатам диагностики и на основании индивидуальных особенностей организма, природы возникновения и характера травмы кишечника врач может расширить круг обследования.

Лечение

В зависимости от вида и размера травмы, характера ранения, текущего состояния поврежденного органа, а также дискомфорта, которое оно доставляет больному, врач выбирает тактику лечения. На начальном этапе сразу же посоле обращения человека в медицинское учреждение в отделение травматологии, врач производит обработку поврежденного органа с последующим наложением швов.

Цели терапевтического воздействия

Целью последующего лечения пациента в амбулаторных условиях является:

- ограничение проникновения кишечного химуса в область ранения, а также в забрюшинное пространство;

- полноценная хирургическая обработка травмированного органа;

- восстановление целостности самого органа и его анатомических структур;

- дренирование поврежденной зоны с целью освобождения от каловых масс и извлечения инородных тел (при их наличии);

- восстановление нормального функционирования кишечника для того, чтобы его содержимое не застаивалось, а выводилось естественным путем или при помощи колостомы.

В процессе выполнения терапевтических мероприятий и после их окончания пациенту рекомендуется специфическую диету, которая составляется врачом в индивидуальном порядке для каждого больного.

Оперативные меры

Основные меры по устранению последствий травмирования прямой кишки заключаются в применении радикального метода лечения. Оно осуществляется в стационарных условиях квалифицированными специалистами. В настоящее время успешно проводится ряд операций, которые с учетом их типа можно разделить на три группы одно-, двух- и многоэтапные:

- устранение повреждений с последующим возобновлением естественного продвижения каловых масс по кишечному тракту;

- достижение тех же самых целей посредством формирования колостомы (искусственного заднего прохода);

- создание антисептических условий в зоне ранения с последующим отведением кишечного содержимого посредством формирования стомы.

При проведении любой операции производится ушивание поврежденных тканей.

Постоперационные мероприятия

Послеоперационный период – ответственное время, когда происходит заживление тканей и нормализация функционирования всего желудочно-кишечного тракта. В условиях стационара пациенту назначается комплексное лечение, включающее медикаментозную терапию (по показаниям), изменение режима дня и лечебное питание.

Режим

В первые сутки после проведения хирургического вмешательства независимо от сложности операции больному показан строгий постельный режим. При отсутствии признаков осложнений и хорошем самочувствии на вторые и третьи сутки разрешаются ограниченные передвижения по палате. В последующий период пациенту показан свободный отдых и восстановление.

Медикаментозная терапия

На стационарном уровне в отношении больного с травмой прямой кишки в обязательном порядке проводится поддерживающее лечение с помощью лекарственных средств определенных групп или их аналогов. Назначения проводит лечащий врач на основании результатов диагностики с учетом тяжести ранения и сложности клинического течения.

- Антибактериальные препараты – «Ампициллин», «Цефтриаксон», «Гентамицин», «Азитромицин», «Ципрофлоксацин», «Метронидазол».

- Ненаркотические анальгетики – «Кетопрофен», «Метамизол натрия».

- Противогрибковые средства – «Нистатин», «Флуконазол».

- Антисептики – «Повидон йод», «Этанол», «Хлоргексидин», «Перекись водорода».

Диета

В первый день после оперативного вмешательства запрещено принимать какую-либо пищу.

Питание осуществляется инфузионным методом. В последующий период пациенту показана диета и назначается стол № 15. Она считается переходным этапом и направлена на постепенное восстановление привычного рациона питания.

Разрешенные продукты

В перечень разрешенных к употреблению продуктов относятся следующие:

- хлеб пшеничный или ржаной;

- тощие сорта мяса, птицы, рыбы;

- все виды фруктов и овощей;

- супы на нежирных бульонах ;колбасные изделия;

- кофе, чай, соки, отвары из трав и шиповника;

- мед, варенье, желе, муссы.

Запрещенные продукты

Ограничения в питании считаются незначительными и состоят из минимального перечня продуктов.

- Выпечка с добавлением маргарина и трансжиров.

- Сало, жирные сорта мяса, рыбы.

- Жаренные, острые, пряные и соленые блюда.

- Молоко и продукты на его основе с высоким процентом жирности.

Травмы прямой кишки считаются редкими, но тяжелыми повреждениями. Своевременное обращение к врачу и адекватное лечение способно гарантировать полное выздоровление в 80-85% случаев. Отказ от проведения терапии повышает вероятность гибели пациента. Следует помнить об этом и по возможности беречь свое здоровье.

Источник

Брюшная полость является местом размещения многих жизненно важных органов, травматизм которых наносит, порой, непоправимый урон, напоминающий о себе всю последующую жизнь. В отличие от анатомического строения грудной клетки, абдоминальные органы очень слабо защищены от воздействия внешней среды, особенно — компрессионного характера.

Кишечник, печень, селезенка и другие стратегические органы отделяет брюшная стенка, состоящая из кожного покрова, подкожной жировой клетчатки и группы брюшных мышц — эластичная структура, которая абсолютно неустойчива к продавливанию. Кроме того, практически все внутренние органы находятся в подвешенном состоянии, а многие соприкасаются друг с другом, что создает неблагоприятные условия смещения, а в некоторых случаях — и полного срыва органа с места физиологического расположения.

Повреждения брюшной стенки

Закрытые повреждения брюшной стенки встречаются в четверти от всех случаев повреждения абдоминальной области. Причинами такого состояния могут стать прямые удары, падения на выступающие предметы с небольшой высоты, резкое сокращение брюшных мышц в результате подъема тяжестей. В результате разрыва кровеносных сосудов брюшной стенки обнаруживают гематомы различной локализации в пределах ее слоев — подкожные, межмышечные, предбрюшинные.

При разрывах волоконной структуры прямой мышцы живота в верхней и средней ее трети отмечают локализованную гематому. Если повреждение приходится на нижнюю треть — гематома занимает практически всю нижнюю половину брюшной полости, что проявляется в виде обширного инфильтрата мышцы и подкожной клетчатки, а также — отечностью ниже поперечной пупочной линии.

Симптомами нарушения анатомической структуры брюшной стенки станут достаточно сильные болевые отношения в соответствующей области, напряжение мышц живота. Боли характеризуются перемежающейся интенсивностью — через несколько часов стихают практически полностью, но при малейшем движении возобновляются с новой силой.

- Пациент стремится занять лежачее на боку положение с подтянутыми к подбородку согнутыми коленями — поза «эмбриона», что несколько облегчает болевые ощущения в счет снижения тонуса брюшной мускулатуры.

- Дыхание — грудное, в редких случаях, при незначительных повреждениях отмечают грудо-брюшной тип.

При полном разрыве мышечной стенки могут наблюдаться травматические грыжи — пальпация, а, порой, и осмотр, обнаруживают наличие кишечных петель или забрюшинного жира в грыжевых подкожных выпячиваниях. Нередки случаи ущемления петель кишечника, что значительно ухудшает прогноз. Кроме того, наличие травматических грыж — прямое свидетельство повреждений внутренних органов.

- Лечение незначительных по объему гематом брюшной стенки — консервативное.

- Обширные гематомы могут быть вскрыты и дренированы.

- При наличии постравматических грыж — их лечение проводят в плановом порядке после снижения остроты основной симптоматики.

Повреждение печени

Нередко, в 20-25% от всех случаев закрытого абдоминального травматизма, страдает печень в силу своих больших размеров относительно брюшной полости, анатомического расположения и структурной сложности паренхимы. Закрытый травматизм печени может быть результатом прямого ударного воздействия, противоудара о ребра или позвоночник, а также — сдавливания.

Закрытые повреждения печени разделяют по:

- Виду — подкапсулярные гематомы, гематомы в паренхиматозной структуре органа, повреждения капсулы, а также повреждения внешних желчных путей и кровеносных сосудов, питающих печень и ее обеспечивающих ее взаимодействие с остальными системами организма.

- Времени травматического воздействия — одно- и двухмоментые. Последние происходят позже, в результате компрессионного воздействия накапливающейся в полости гематомы массы крови.

- Локализации повреждения. Различают повреждения доли или сегмента органа.

- Характеру травматизма кровеносных сосудов и желчных протоков внутри печени.

Стоит отметить, что любое травматическое воздействие на печень, характеризуется рядом показателей из каждого раздела указанной классификации.

Хирургическое лечение печени представляет собой особую сложность, что требует особых навыков хирурга. Такая ситуация связана со специфическими анатомическими особенностями органа — он всегда наполнен кровью, его паренхима испещрена плотными сетями кровеносных сосудов и желчных протоков, общая структура не прочна.

Кроме того, на фоне физиологической дренажной роли печени в организме, некроз отдельных гепатоцитов прогрессирует довольно быстро. Считается, что гибель гепатоцитов, составляющая более 14% от общей массы органа, приводит к неминуемому летальному исходу пациента.

Кровотечения в печени устраняют пережатием и ушиванием отдельных ветвей кровеносных сосудов, тампонированием собственным сальником пациента и прижиганием. Обширные повреждения печени могут привести с частичной резекции участка органа. Летальность при закрытых травмах печени составляет около 45%.

Повреждения селезенки

Частота вовлечения селезенки в постравматический процесс, также велика — около 25%. Наибольшая опасность вследствие повреждения этого органа связана с высоким риском молниеносной кровопотери — селезенка является одним из основных органов депонирования крови.

Повреждения органа возникают по причине прямого удара, сдавливания, смещения. Различают:

- Одномоментные и двухмоментные повреждения;

- Одиночные, множественные, поверхностные, глубокие разрывы;

- Разрывы с вовлечением капсулы и без;

- Размозжение органа;

- Отрывы части или органа в целом.

Как уже отмечалось, повреждения селезенки могут быть чреваты значительными объемами кровопотерь. В зависимости от количества крови, теряемой за условный момент времени, различают медленные, быстрые и молниеносные кровотечения.

Кровоостанавливающие действия хирурга ограничены лишь тампонированием и другими локальными методами коагуляции на поверхности органа. Использование швов вызывает дополнительные кровотечения, поэтому практически не применяются, чаще всего селезенка полностью удаляется. Летальность, при травматизме селезенки, достигает 25%.

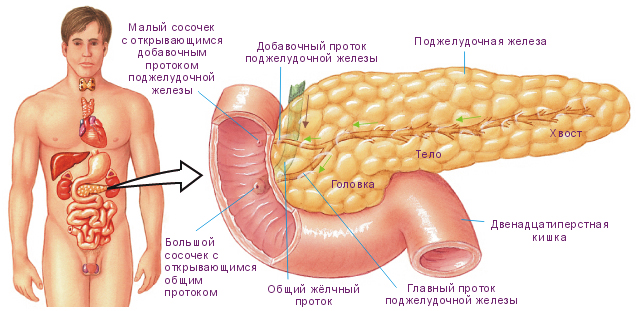

Повреждения поджелудочной железы

Поджелудочная железа, в силу своего анатомического расположения, подвергается травмирующему воздействию достаточно редко — около 4% случаев из общего числа закрытых абдоминальных травм. Кроме того, единичное травмирование этого органа практически не встречается.

Различают:

- Ушибы — образуется подкапсульная гематома без повреждения последней.

- Надрывы, частичные разрывы капсулы органа.

- Разрыв органа с повреждениями протока либо полный отрыв части органа.

Хирургическое лечение проводится способом ушивания краев поврежденного участка капсулы. При полных разрывах или размозжениях — отделяют часть органа, особенно это часто применяется при повреждениях тела и хвоста. Наиболее тяжелый случай обусловлен повреждением головки органа, в этом случае показана резекция большей части железы, что создает вынужденные условия пожизненного приема пациентом препаратов панкреатического ряда.

Летальность, при повреждениях поджелудочной железы довольно высока — около 25%. Данные показатель возрастает в 2,5-3 раза, если обнаруживают сочетанное повреждение органа с двенадцатиперстной кишкой.

Повреждения желудка

Травматизм желудка чаще всего возникает при прямых ударах в область эпигастрия или падении с высоты не менее двух метров, плашмя на брюшную полость. Часто повреждение стенок желудка наблюдается у любителей ныряния с высоты, когда человек плюхается на поверхность воды областью живота. Кроме того, возможны, так называемые, гидродинамические удары, когда разрыв стенки желудка возникает по причине его значительного переполнения.

Виды повреждений желудка:

- Внутристеночные гематомы.

- Надрывы или полные прободные разрывы стенки. Часто наблюдается в передней части органа.

- Размозжение стенки, чаще всего — задней.

- Тотальный отрыв желудка от пищевода и двенадцатиперстной кишки. Наблюдается достаточно редко при падениях со значительной высоты, при условии наполнения органа.

Летальность без повреждений стенки составляет не более 3% — достаточно низкий показатель. Данный показатель возрастает до 40% при условии прободения, что обеспечивается воспалительными процессами в брюшной полости. При полном отрыве желудка смертность около 85%.

Желудочные стенки обладают достаточной крепостью и прочностью, поэтому основным методом хирургического лечения станет классическое зашивание. При наличии размозженных участков с тенденцией на некроз — их подвергают резекции.

Повреждения двенадцатиперстной кишки

В связи с анатомическим расположением — орган располагается в глубине брюшной полости, что обеспечивает некоторое удаление от брюшной стенки, двенадцатиперстная кишка поражается в редкие 4-5% от всех случаев тупых абдоминальных травм и часто сочетается с повреждениями головки поджелудочной железы, верхней брыжеечной артерии, нижней полой вены и правой почки.

По локализации повреждений двенадцатиперстной кишки различают травмы внутрибрюшиные — верхняя часть органа и забрюшинные — нисходящая и задняя части. Чаше всего травматизму подвержена забрюшинная часть органа в силу своей малой подвижности. Кроме того, повреждения в этой части органа немедленно приводят к образованию флегмоны, а через 6-8 часов после несчастного случая — к устойчивому перитониту.

В зависимости от характера повреждений различают травмы:

- Образование гематом под серозной оболочкой, внутри стенки и на слизистом слое органа.

- Надрывы стенки.

- Прободение стенки.

- Тотальный разрыв кишки.

- Отрыв от желудка.

Надрывы и прободения стенки органа легко поддаются сшиванию. В особо тяжелых случаях, возможна частичная или полная резекция органа. В последнем случае к желудку подшивается тощая кишка. На время лечения часто устанавливают гастростому на короткой петле тонкой кишки. Летальность составляет 50-80%.

Повреждения тонкой кишки

Травматизм тонкой кишки — одна из самых часто встречающихся патологий при тупой травме живота — составляет около 40% от всех случаев, причем сильнее всего травмируется подвздошная кишка в силу частого образования спаек и анатомического расположения.

Различают следующие виды повреждений тонкой кишки:

- Внутристеночные гематомы, как результат ушиба. Чаще всего локализуются в подслизистом слое стенки органа.

- Срыв отрезка кишки с брыжейки. Зачастую такое явление сочетается с некрозом оставшейся при кишке брыжеечной части.

- Прободение стенки кишки в результате надрыва стенки.

- Неполный надрыв стенки — трещина серозного слоя.

- Полные разрыв тонкой кишки.

- Раздавливание или размозжение.

Трещины и надрывы тонкой кишки сшивают в поперечном направлении. Сорвавшийся с брыжейки участок, а также отрезок, подвергшийся размозжению, подвергают резекции с последующим подтягиванием концов кишки и их сшиванием. Частым осложнением после таких манипуляций является активное прогрессирование спаек, для удаления которых также требуется оперативное вмешательство. Если наблюдается обширный некроз участка кишки с прогнозируемым переходом к перитониту — показана установка временной энтеростомы на отрезке некроза.

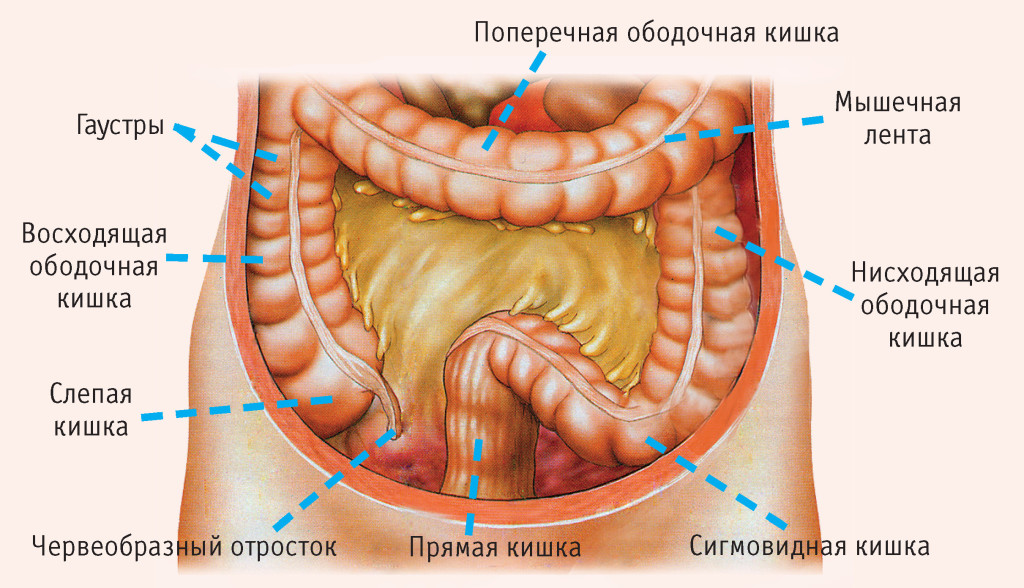

Повреждения толстой кишки

Встречаются реже, относительно тонкого отдела кишечника — около 13%. Для органа характерны такие же повреждения, как и в области тонкого отдела кишечника.

Ушивание стенок ободочной кишки целесообразно только в области ее восходящего отдела, поперечный отдел и нисходящий требуется двукратного ушивание по причине несостоятельности стенок. При полных разрывах кишки возможно временное наложение колостомы.

При повреждениях прямой кишки, как правило, ее полностью зашивают, выводя под колостому конец сигмовидного отдела ободочной кишки.

Летальность при повреждениях толстого отдела кишечника зависит от его отрезка — при повреждениях ободочной кишки, данный показатель составляет около 40%, прямой — 70%.

Повреждения кровеносных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства

Источником внутренних кровотечений в пространство брюшной полости редко являются сосуды поврежденных органов, за исключением печени и селезенки. В основе кровопотерь зачастую лежать повреждения крупных кровеносных сосудов брюшной полости или брюшной стенки — сосуды большого сальника. В этом случае не отмечают высокой летальности.

Кровеносные сосуды брыжейки представляют большую опасность, кроме того, сочетающиеся разрывы брыжейки в преобладающем количество случаев заканчиваются некрозом в этой области и участием стенки кишечника, который был закреплен на этом участке.

Брыжейка кишечника может быть подвергнута ушибу, частичному и полному разрыву. В последнем случае, участок кишки, чаще всего, подвергают резекции.

При наличии брыжеечных гематом, их вскрывают, кровеносные сосуды лигируют, поврежденные участки брыжейки ушивают.

Перелом костей таза и позвоночного столба в этой области часто приводят к образованию забрюшинных гематом, характеризующихся своей обширностью. Данное явление сопровождается симптоматикой кровопотери и полной остановкой кишечной перистальтики. Летальность, в этом случае, довольно высока, особенно, если стенка гематомы пошла на прорыв.

Забрюшинные гематомы могут вмещать в себя до 3 л крови, что представляет серьезную угрозу жизни пациента. В этом случае показана скорейшее хирургическое вскрытие гематомы на фоне постоянной инфузии и переливания крови.

Крупные магистральные сосуды повреждаются крайне редко, однако при их наличии, летальный исход наступает скоропостижно, задолго до оказания первой помощи.

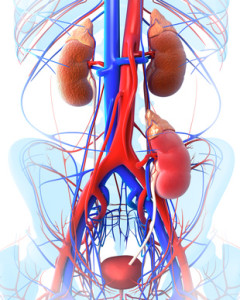

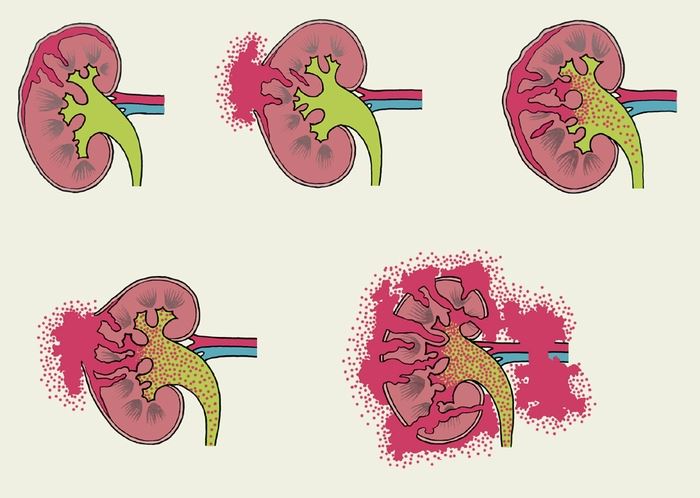

Повреждения почек

Повреждения почек встречаются нечасто при абдоминальных травмах с частотой около 10% от общего числа случаев. Различают:

- Ушибы органа, что происходит, как правило, без повреждения капсулы.

- Гематомы внутренней структуры почек без проникновения крови в чашечно-лоханочную систему.

- Урогематомы — кровь скапливается в чашечно-лоханочной системе.

- Травматизм кровеносных сосудов одной или обеих почек.

- Раздавливание почки.

- Срыв органа с ножки.

Лечение органа, как правило, либо консервативное, если обнаружены незначительные ушибы, либо — полное удаление пострадавшего органа, что показано при раздавливании или срыве с ножки. Перед нефроэктомией обязательно нужно убедиться, что вторая почка существует и функционал ее не нарушен. Для этого внутривенно вводят индигокармин, через некоторое время моча должна принять окрашенный цвет. Получение мочи осуществляют, как правило, через катетер.

Летальность почечного травматизма составляет около 40%.

Повреждения мочевого пузыря

Разрывы стенки мочевого пузыря в результате компрессионного воздействия встречаются редко, по причине анатомической прочности и эластичности стенок органа. Чаще внебрюшинный разрыв случается под воздействием острых концов сломанных костей таза. Кроме того, нередки проникновения острых обломков костей в полость мочевого пузыря. Отрыв шейки органа возможен вследствие перелом лобковой кости.

Проникновение мочи после прободения стенки мочевого пузыря в брюшную полость приводит к перитониту, а в тазовую клетчатку — к урофлегмоне. Также, осложнением может стать затекание мочи в бедра, ягодичные области или промежность.

Ушивание стенок мочевого пузыря проводят послойно, если это возможно. Часто требуется установка катетера или уростомы на время заживления хирургических ран. Летальность при травматизме мочевого пузыря составляет не более 5%.

Источник