Брюшная полость мрт гематома

Энциклопедия / Процедуры / Магнитно-резонансная томография (МРТ) / МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства

Применение магнитно-резонансной томографии при исследовании брюшной полости и забрюшинного пространства позволяет выявить различные физиологические и патологические изменения. При этом полученные снимки могут отображать состояние не только органов пищеварительного тракта и мочеполовой системы, но и кровеносных и лимфатических сосудов, поджелудочных протоков и желчных путей. При обнаружении каких-либо отклонений методом МРТ всегда есть возможность оценить тяжесть повреждений как самого органа, так и окружающих его тканей.

МРТ брюшной полости исследует:

- печень, желчный пузырь и желчные протоки;

- поджелудочную железу и ее протоки;

- селезенку;

- желудок и кишечник;

- кровеносную и лимфатическую системы;

- мягкие и соединительные ткани.

МРТ забрюшинного пространства исследует

- почки,

- надпочечники и расположенную около них паранефральную клетчатку.

МРТ при необходимости может быть проведено с использованием контрастного вещества – гадолиния, который является гипоаллергенным средством, в отличие от традиционного йода.

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства можно пройти не только по предписанию лечащего врача (гастроэнтеролога, уролога, терапевта), но и по собственной инициативе.

Доктор назначает МРТ в случае:

- подозрения на развитие опухолей и/или наличия метастазов;

- подозрения на образование камней в протоках поджелудочной железы;

- подозрения на наличие гематом, кист, абцессов, инфильтратов в брюшной полости или забрюшинном пространстве;

- желчнокаменной болезни, асцита, хронического холецистита;

- цирроза печени;

- нарушения функций сосудистого русла;

- аневризмы брюшной аорты;

- глубоких поверхностных или внутренних травм.

По собственному желанию МРТ можно пройти при:

- регулярных болевых ощущениях в области эпигастрия (желудка), «под ложечкой» (поджелудочной железы), правого подреберья (печени);

- постоянной болезненности при мочеиспускании;

- частых позывах к тошноте и рвоте;

- изменениях стула (его консистенции), цвета мочи;

- возникновении желтушности кожи.

Также магнитно-резонансную томографию можно сделать для проверки состояния после перенесенных травм или уточнения показаний других методов диагностики.

Противопоказания к прохождению МРТ могут быть выявлены только в ходе составления доктором клинической картины заболевания и расшифровки полученных результатов анализов.

Абсолютные противопоказания (состояния, при которых категорически нельзя выполнять МРТ-диагностику)

- наличие вживленных металлических предметов, имплантатов, сосудистых стентов, зажимов и т. д. – мощное магнитное поле, используемое при исследовании, может спровоцировать их движение, что приведет к повреждению окружающих тканей, вплоть до развития внутренних кровотечений;

- внезапно возникающие судороги и мышечные спазмы, гиперкинез – пациент физически не способен контролировать свое тело и сохранять полную неподвижность;

- хроническая почечная недостаточность (только для МРТ с контрастированием) – гадолиний выводится из организма через почки, а это может стать причиной обострения заболевания;

- аллергия на гадолиний (также для МРТ с контрастом);

- наличие кардиостимуляторов или инсулиновых помп – магнитные волны могут вывести устройство из строя, что приведет к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода;

- вес более 150 кг – затрудняет нахождение пациента в МРТ-капсуле.

Относительные противопоказания (преодолимые состояния, на усмотрение врача):

- беременность на ранних сроках – магнитное поле и высокочастотные волны могут оказать негативное влияние на развитие плода, но в экстренных ситуациях МРТ-обследование возможно;

- период лактации (грудного вскармливания) – контрастное вещество попадает во все жидкие среды организма обследуемого, и в грудное молоко в том числе, поэтому в течение 2-3 суток мама должна сцеживать свое молоко, не давая его ребенку;

- татуировки с примесью металла – в месте нанесения рисунка возникает ощущение зуда и жжения;

- психические расстройства – неадекватное поведение и неспособность отвечать за свои действия во время нахождения в МРТ-капсуле купируются успокаивающими медикаментозными средствами;

- клаустрофобия – вызывает страх и панику при нахождении в замкнутом пространстве. Избежать этого можно, приняв накануне процедуры и непосредственно перед ней назначенные врачом успокоительные средства.

За сутки до исследования необходимо соблюсти специальную диету – исключить из рациона продукты, содержащие клетчатку и активизирующие газообразование в кишечнике (капуста, фрукты, напитки с газами, молочнокислые продукты, цельнозерновой хлеб). Обследование проводится строго натощак, поэтому последний прием пищи должен быть минимум за 6 часов до процедуры, а прием воды – за 4 часа.

Для удаления скопления кишечных газов следует принять активированный уголь (2 таблетки на 10 кг веса) или «Эспумизан». Также рекомендуется за 30-40 минут до МРТ выпить любое спазмолитическое (устраняющее спазмы) лекарственное средство, к примеру, «Но-шпу» (1-2 таблетки).

Непосредственно перед процедурой нужно опорожнить кишечник и мочевой пузырь.

Перед исследованием больной избавляется от всех металлических предметов – бижутерии, пирсинга, заколок, украшений.

Пациент занимает лежачее положение на специально оборудованном столе, где его конечности фиксируются ремнями и валиками (во избежание непроизвольных движений).

При проведении МРТ с контрастом в вену на локтевом сгибе или подключичную устанавливается катетер, через который в ходе процедуры будет вводиться контрастное вещество. Всем обследуемым предлагается использовать специальные наушники или беруши, чтобы не слышать звуки, производимые аппаратом при сканировании (гул, щелчки, потрескивания). Для детей это условие является обязательным. После стол перемещается в МРТ-сканер, который снабжен системой вентиляции воздуха и связью с медперсоналом.

Средняя продолжительность процедуры 40 минут. В самых сложных случаях исследование может длиться несколько часов.

При возникновении внезапных болевых ощущений или ухудшения общего состояния больной всегда может связаться со специалистами через систему обратной связи. Как ею пользоваться, медсестра объяснит пациенту до начала обследования.

МРТ не вызывает явных побочных эффектов, поэтому пациент сразу может возвратиться в обычную жизнь. Но встречаются случаи, когда после исследования с контрастом у пациента возникает тошнота, головокружение, крапивница. Возможно появление более серьезных аллергических реакций. При своевременном оказании медицинской помощи эти симптомы быстро снимаются.

Во время сканирования у больного возникает чувство разжигания в теле, ощущение жара. При введении гадолиния по ходу вены распространяется холодок или тепло, во рту ощущается привкус железа. Не стоит пугаться – это нормальная реакция организма на контраст и воздействие магнитного поля.

Расшифровка результатов проводится врачом-рентгенологом сразу после процедуры. Длительность оценки результатов составляет около 1 часа.

На основании полученных снимков доктор пишет подробное заключение о выявленных патологиях. Сами изображения сохраняются в электронном варианте, а также могут быть распечатаны на бумаге.

И фотографии, и заключение врача выдается больному на руки для передачи лечащему врачу или узкому специалисту, назначившему МРТ-диагностику.

МРТ обладает рядом преимуществ перед другими методами исследований:

- в отличие от ультразвукового исследования (УЗИ брюшной полости) – получение наиболее полного представления о состоянии внешней оболочки и внутренней структуры органов и тканей;

- возможность создания трехмерного изображения исследуемого органа;

- отсутствие ионизирующего облучения, которое применяется для «просвечивания» внутренних органов в рентгенографии и компьютерной томографии (КТ).

Именно благодаря своей безопасности, достоверности и возможности многократного повторения обследования МРТ повсеместно считается наилучшим диагностическим методом.

Источник: diagnos.ru

Источник

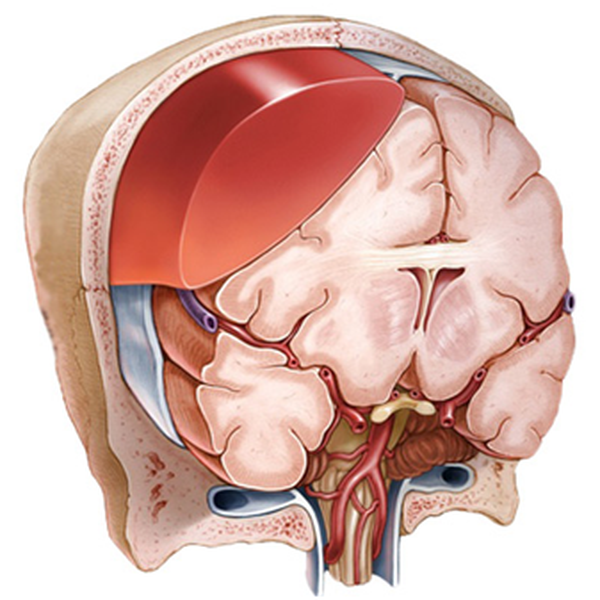

Схематическое изображение гематомы головного мозга, расположенной над твердой оболочкой последнего (эпидуральной)

Схематическое изображение гематомы головного мозга, расположенной над твердой оболочкой последнего (эпидуральной)Внутричерепное кровоизлияние – серьезная патология, требующая скорейшей помощи профильных специалистов. Опасность гематомы состоит в том, что она нарушает кровоснабжение головного мозга и повреждает нервную ткань из-за локального давления. Патология в случаях позднего обращения за медицинской помощью или неадекватного лечения приводит к смещению структур органа вследствие повышения внутричерепного давления, что является серьезной угрозой жизни человека. Коварность недуга в том, что иногда симптомы могут проявиться не сразу, а драгоценное время будет упущено. При отрицательной динамике развития кровоизлияния пациент имеет большие шансы умереть, несмотря на грамотное лечение, проведенное в полном объеме. Гематома головного мозга вызывает сильную боль. По мере нарастания внутричерепного давления присоединяются тошнота, рвота, нарушение сознания, судороги, появляются очаговые неврологические симптомы (изменяется размер зрачков, развиваются парезы, нарушения чувствительности, повышаются рефлексы, манифестируют патологические знаки и др.). Отрицательная динамика течения внутричерепных гематом характеризуется коматозным состоянием, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и остановкой дыхания. Часто точная диагностика локализации патологического процесса бывает затруднена из-за быстрого изменения объема крови в очаге повреждения после травмы головы. Основной метод, используемый врачами для быстрой и информативной оценки сосотяния головного мозга – компьютерная томография. Существует несколько классификаций кровоизлияний в зависимости от локализации, источника и сроков процесса. Благодаря КТ удается определить характер гематомы головного мозга, степень давности патологии и вовлеченность окружающих тканей. МРТ позволяет увидеть очень тяжелые повреждения аксонов нервных клеток или оценить процессы восстановления в отдаленном периоде травматической болезни. Использование МРТ дает возможность дифференцировать ишемический и геморрагический инсульты, когда не до конца ясно — есть ли гематома в полости черепа.

Покажет ли МРТ головного мозга гематому?

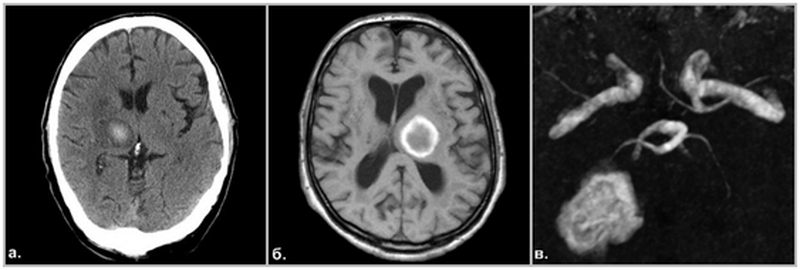

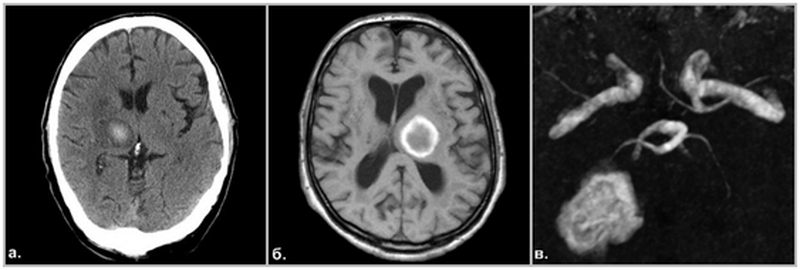

Визуализация патологического процесса в мозге зависит от сроков после травм головы. При проведении МРТ в период от 24 до 72 часов с момента разрыва сосуда гематома не видна (ложно отрицательный результат). В первые сутки образования кровоизлияния для определения масштабов повреждения тканей и костных структур выполняют компьютерную томографию. Благодаря исследованию удается рассмотреть компоненты черепа, ушибы мозга (контузионно-геморрагические очаги) любой локализации. На основе результатов КТ-диагностики нейрохирурги отслеживают состояние церебральных структур, выносят решение о необходимости оперативного вмешательства. Важное значение имеет диагностика с помощью рентгеновских лучей кровоизлияний, от момента возникновения которых прошло 12-72 часа. На снимках КТ хорошо будут видны: направление смещения костных отломков, глубина их вдавления в мозговое вещество, разрывы сосудов с формированием гематом, масштаб вовлечения церебральных структур и пр. Магнитно-резонансную томографию пациентам могут делать в ургентном порядке при госпитализации (например, при геморрагическом инсульте), когда не прошло еще 24-часового промежутка после происшествия. Визуализировать кровь на МРТ в иных случаях удается только по истечению трехдневного срока. Выявление причин образования гематом, постановка диагноза и неотложное лечение происходят в стационаре. В частных медицинских центрах выполняют МРТ-исследование по назначению лечащего врача, которое показывает особенности гематомы (когда процесс приобрел хронический характер), последствия повреждений коры, экстрапирамидных и стволовых структур, осложнения в виде гигромы, рубцово-атрофических изменений и пр. Начиная с 7 суток от момента разрыва сосуда (в позднем подостром периоде) кровь на МР-томографии визуализируется лучше, имеет гиперинтенсивный (усиленный) сигнал при Т1 и Т2 взвешенных изображениях (на снимках выглядит более светлыми участками). Переходя в хронический характер, кровоизлияние обретает гипоинтенсивный (ослабленный) отклик (отображается темными областями)

Кровь на МРТ, как выглядит?

В медицинской практике встречаются следующие виды внутричерепных кровоизлияний:

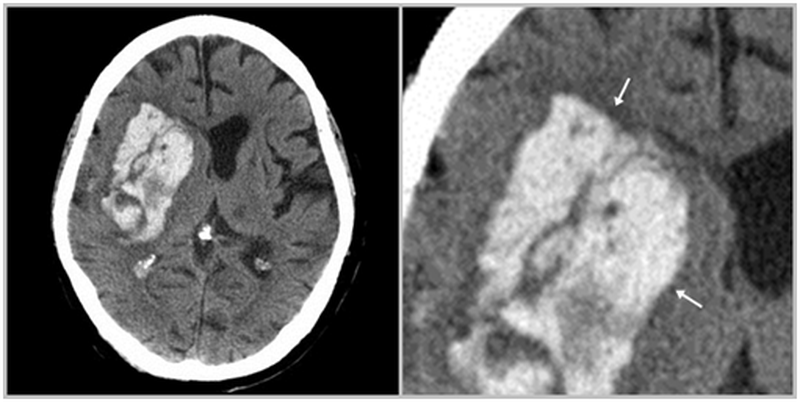

- интрапаренхиматозная гематома – причиной формирования является разрыв сосудов из-за геморрагического инсульта (чаще всего вследствие повышенного артериального давления), травматического разрушения артерии, воспалительной деструкции сосудистой стенки и т.п. На снимках локально кровоизлияние расположено среди белого вещества мозга, без связи с повреждением костных структур черепа, даже если патология возникла после удара головы;

Внутримозговая гематома вследствие геморрагического инсульта (указана стрелками)

Внутримозговая гематома вследствие геморрагического инсульта (указана стрелками)

- субарахноидальное кровоизлияние (САК) – возникает вследствие нарушения целостности сосуда, расположенного на поверхности мозга, в подпаутинном пространстве (например, при разрыве мешотчатой аневризмы). Основными патологическими симптомами считают внезапную сильную головную боль, тошноту вместе с рвотой и светобоязнь, угнетение сознания вплоть до комы. Данный вид кровоизлияний провоцирует вазоспазм. На снимках САК расположен на поверхности мозга;

- субдуральная гематома локализована под твердой мозговой оболочкой. Отличается формой серпа при визуализации на магнитно-резонансной или компьютерной томографии. Возникает вследствие разрыва вен после травм, приема антикоагулянтов, шунтирования желудочков, характеризуется высоким процентом летальных исходов. Вызывает выраженное смещение мозга из-за внутричерепного давления;

- эпидуральная гематома – обычно определяется после травматических повреждений. Локализуется под областью перелома, между костями черепа и твердой оболочкой мозга. Визуально выглядит как двояковыпуклая линза;

- внутрижелудочковое кровоизлияние – первичное (образуется при опухоли, аневризме, ангиоме и пр.) и вторичное (как следствие прорыва крови из зоны формирования гематомы в полость желудочков при большом объеме первой);

Отличает ли МРТ старую гематому от новой?

Визуализация кровоизлияния в головном мозге при магнитно-резонансном исследовании зависит от давности патологического процесса. С помощью специальных режимов МРТ – Т1, Т2 ВИ (взвешенное изображение) и FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery — функция с подавлением сигнала свободной воды) – удается рассмотреть разные виды гематом. Последние дифференцируют по срокам геморрагии, так как в структуре крови происходят изменения спустя время, имеющие следующую динамику:

- сверхострая стадия (до 24 часов) – характеризуется высоким уровнем оксигемоглобина и неразрушенными эритроцитами, диамагнетизмом двухвалентного железа. МР-сигнал изоинтенсивный на Т1 ВИ и слабо гиперинтенсивный на Т2 ВИ. В этом периоде с помощью МРТ можно дифференцировать очаг патологии, но более информативна будет компьютерная томография (КТ);

- острое кровоизлияние (1-3 дня) – превращение оксигемоглобина в дезоксигемоглобин внутри красных кровяных телец. Наблюдается гипо(изо)интенсивный МР-сигнал с определением выраженного отека мозга. На этой стадии не удается рассмотреть зону гематомы на магнитно-резонансном аппарате;

- ранний подострый период (от 3 до 7 дней) – характеризуется уменьшением плотности гематомы и ее неоднородностью, проявляющимися гиперинтенсивным сигналом метгемоглобина на Т1 ВИ и гипоинтенсивным на Т2 взвешенном изображении. В этот момент гематома становится видна на МРТ;

- поздняя подострая стадия (от 7 до 14 дней) – связана с разрушением эритроцитов и выходом метгемоглобина в межклеточное пространство. Наблюдается гиперинтенсивный МР-сигнал в обеих стандартных последовательностях по всему объему кровоизлияния;

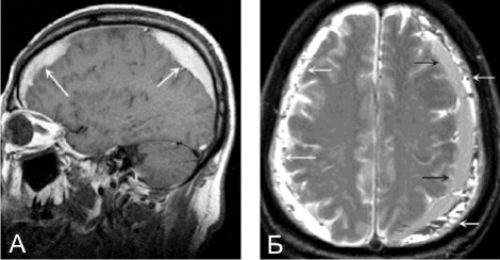

Развитие гематомы на МРТ головного мозга в подострой стадии

Развитие гематомы на МРТ головного мозга в подострой стадии

- хронический процесс (от 2 недель) – благодаря поглощению макрофагами метгемоглобина появляется гемосидерин, который выглядит на МРТ по периферии очага темным за счет парамагнитного эффекта железа. Плотность гематомы снижается, становится подобна мозговому веществу на снимках. К концу 30 дней кровоизлияние полностью состоит из гемосидерина. На данной стадии гематома отражается ярким светлым оттенком на Т2 ВИ (за счет внеклеточного метгемоглобина). Даже спустя года на исследовании обнаруживается очаг кровоизлияния из-за скопления молекул оксида железа.

Интенсивность МР-сигнала от гематомы в режиме FLAIR имеет несколько иной характер: от гиперинтенсивного в первые сутки кровоизлияния до гипоинтенсивного при хроническом процессе. Исходя из отклика от очага повреждения головного мозга на магнитные волны и получаемого изображения, можно сделать вывод о «возрасте» патологии.

Источник

Мозговые гематомы — места патологического скопления крови, излившиеся в ткани или оболочки головного мозга. Коварство этих состояний в том, что ни рентгенография, ни компьютерная томография не имеют возможности их определения. Только выполнение МРТ головного мозга позволяет врачам выявлять локализацию кровоизлияния, его точные размеры, степень распространения.

Виды гематом мозга

Кровоизлияния в мозг принято делить на следующие типы:

- интрапаранхимальные;

- субарахноидальные;

- субдуральные;

- эпидуральные;

- внутрижелудочковые;

- внутриопухолевые.

Интрапаренхимальные гематомы. Развиваются на фоне геморрагического инсульта, синдрома повышенного артериального давления. Геморрагическое кровоизлияние обусловлено разрывом видоизмененных сосудов во время критического повышения артериального давления. Инсульты геморрагической природы являются причиной 10-18% от всех смертей. Интрапаренхимальные кровоизлияния могут поразить любой участок мозга, но чаще всего — базальные ядра, таламус, мозжечок.

Субарахноидальные кровоизлияния. Образуются между арахноидальной и мягкой мозговыми оболочками. Чаще всего гематома возникает после травмы с последующим разрывом мешотчатой аневризмы. У больного внезапно начинает сильно болеть голова, развивается фотофобия, тошнота, рвота. Диагностика гематомы на МРТ показывает сгустки крови, вазоспазм, объем излитой крови, ранние явления ишемического кровоизлияния.

Субдуральные гематомы. Становятся результатом разрыва вен, развившегося после травмы, лечения антикоагулянтами, декомпрессии после шунтирования желудочков мозга. На МРТ субдуральная гематома имеет серповидную форму.

Эпидуральные кровоизлияния. Чаще всего, происходят вследствие травмы. Гематома образуется между внутренней костной пластинкой и твердой оболочкой мозга, как правило, над зоной перелома костей черепа. На МРТ кровоизлияние имеет двояковыпуклую форму.

Внутрижелудочковые гематомы. Разделяются на первичные и вторичные. Первичные возникают при опухолях внутрижелудочковой локализации, аневризмах и субэпендимальных кавернозных ангиомах. Вторичные — после прорыва крови в полость желудочков, при интрапанерхимальных кровоизлияниях.

Внутриопухолевые гематомы. Фиксируются редко, чаще всего при апоплексии гипофиза. Больной жалуется на головные боли, рвоту, расстройство зрения. На снимках могут визуализироваться кровоизлияния во вторичных метастазах в головном мозге.

Причины внутримозговой гематомы

Факторы возникновения гематом головного мозга делятся на посттравматические и нетравматические. Можно выделить следующие причины:

- Черепно-мозговые травмы. В ходе травмы происходит разрыв кровеносного сосуда, развивается диапедезное кровотечение в очаге контузии.

- Аномалии развития церебральных сосудов. Происходит вследствие разрыва аневризмы сосуда головного мозга или артериовенозной мальформации (АВМ).

- Аррозивное кровотечение. Разрушение структуры сосудистой стенки происходит при внутримозговых новообразованиях, при резких скачках или повышении внутрисосудистого давления, артериальной гипертензии, при нарушении упругости сосудистой стенки, вследствие атеросклероза, системных воспалительных заболеваниях, диабетической макроангиопатии.

- Изменение свойств, состава крови. Внутримозговые кровоизлияния связаны с трансформацией реологического состава крови при лейкозах, гемофилии, хроническом гепатите, циррозе, антикоагулянтной терапии.

Симптомы гематомы головного мозга

Эпидуральное кровоизлияние имеет светлый период, во время которого возможна потеря сознания на короткое время. У пациента отмечается сильнейшая головная боль, головокружение, общая слабость. Возможна амнезия, анизорефлексия.

При осмотре определяются невыраженные менингеальные признаки. В дальнейшем клиническая картина обостряется, симптомы нарастают. Головная боль усиливается, сопровождается сильной рвотой. Сознание нарушается вплоть до сопора и комы. Сердечные сокращения замедляются, артериальное давление растет, на стороне кровоизлияния наблюдается мидриаз. Возможно развитие очаговых мозговых симптомов, которые говорят о компрессии головного мозга.

Субдуральная гематома формируется в 40% внутричерепных кровоизлияний. У больного отмечается нарушение сознания, расстройство психики, головная боль, рвота. Пациент в начале теряет сознание, потом наступает светлый период, а затем — повторная потеря сознания, вплоть до комы. Отмечается амнезия, синдром делирия, эйфорическое состояние, возбуждение, сильная головная боль, повышенная световосприимчивость. Со стороны поражения зрачок расширен.

Внутримозговое кровотечение сдавливает окружающие мозговые ткани, что является причиной некроза нейронов. Внутри черепной коробки повышается давление, развивается отек. Кровоизлияние большого объема вызывает смещение срединных областей головного мозга. Участок некроза увеличивается вследствие обширного спазмирования сосудов, окружающих гематому. Кровоизлияние в полость желудочков происходит в 15% случаев.

Среди клинических симптомов выделяется трехфазность с наличием или отсутствием светлого периода. Сознание больного нарушено, отмечается психомоторное возбуждение. Симптомы клинической картины зависят от локализации кровоизлияния. Фиксируется односторонний мышечный парез, афазия, патология симметричности сухожильных реакций, разные реакции зрачков, эпилептические приступы.

Диагностика гематомы на МРТ

При субдуральных гематомах на снимках МРТ в острейшей стадии (до 12 часов) сигнал Т1-ВИ может варьировать от изо- до гиперинтенсивного, при острой (от 12 часов до 2-х дней) — гипоинтенсивный импульс. Сигнал Т2-ВИ в острейшем периоде умеренный гиперинтенсивный, в острой стадии — гипоинтенсивный. Сигнал FLAIR выражается в гиперинтенсивности сигнала к ликвору. Сила сигнала может варьироваться относительно эффектов на время Т1 и Т2. Укорочение времени Т2 вызывается внутриклеточным метгемоглобином. Острые гематомы изоинтенсивны ликвору.

При субдуральных гематомах на снимках МРТ в острейшей стадии (до 12 часов) сигнал Т1-ВИ может варьировать от изо- до гиперинтенсивного, при острой (от 12 часов до 2-х дней) — гипоинтенсивный импульс. Сигнал Т2-ВИ в острейшем периоде умеренный гиперинтенсивный, в острой стадии — гипоинтенсивный. Сигнал FLAIR выражается в гиперинтенсивности сигнала к ликвору. Сила сигнала может варьироваться относительно эффектов на время Т1 и Т2. Укорочение времени Т2 вызывается внутриклеточным метгемоглобином. Острые гематомы изоинтенсивны ликвору.

Импульс Т2 GRE после острейшего периода имеет гипоинтенсивное выражение. ДВИ имеет неспецифический гетерогенный отклик. Показатели ДВИ исключают внемозговую эмпиему, дифференцируют кровоизлияния, имея заметный гиперинтенсивный центральный сигнал. При использовании контрастного вещества определяется постконтрастный сигнал Т1-ВИ. Происходит определение контрастированных смещенных вен коры.

МРТ дает изменчивый импульс СДГ. Могут развиваться повторные кровоизлияния. На снимках выявляются элементы острого или хронического кровоизлияния. СДГ может быть сигналом повторного кровоизлияния. Проницание СМЖ в СДГ может быть следствием разрыва мембран, выполненных мягкой и паутинной оболочками. Происходит трансформация интенсивности сигнала из-за разбавления крови спинномозговой жидкостью.

Диагностика гематомы на МРТ: где сделать?

Решение о проведении МРТ принимает врач на основании данных анамнеза, предшествующих травм, информации о наличии первичного заболевания. Самостоятельный поиск подходящего диагностического заведения может стать очень непростой задачей в условиях большого города. Диагностика гематомы на МРТ в Санкт-Петербурге осуществляется более чем в 100 медицинских учреждениях. Цена процедуры зависит от множества внутриклинических факторов:

- сложность проведения;

- использование контрастного вещества;

- типа томографа;

- загруженности врача-рентгенолога;

- рейтинга клиники.

Специально для пациентов, которым необходимо проведение МРТ создан сайт mrt-v-spb. Целью создания страницы является помощь больному, его родным в поиске наиболее удобного места осуществления диагностических мероприятий.

Все данные представленные на сайте, консультационная информация предоставляются бесплатно. С помощью системы фильтров вы можете выбрать клинику, которая в полной мере соответствует вашим требованиям:

- по режиму работы (наши партнеры работают круглосуточно, в выходные и праздничные дни);

- возможность обследования детей;

- с использованием контрастного вещества;

- по типу томографа — 3 Тесла, 1,5 Тесла;

- по цене.

На сайте представлена карта города с указанием местоположения медицинских центров и ближайших к ним станций метро. Это значительно облегчает ориентирование и планирование маршрута.

Записаться на диагностику очень легко. Достаточно позвонить по указанному номеру телефона и сообщить оператору о своем выборе и удобном для вас времени обследования. Наши специалисты оперативно ответят на все вопросы, расскажут, как подготовиться к той или иной диагностической процедуре, какое оборудование предпочтительно конкретно в вашем случае для получения качественных снимков.

Если возникла необходимость в проведении магнитно-резонансной томографии, то позвоните нам и получите гарантированную скидку до 1 000 рублей на обследование.

Автор: Лаева Алина Вадимовна

Терапевт, блоггер

Источник